追本溯源,全面落實“立德樹人“根本任務。

2018年是北京市實施中考改革新方案的第一年,也是歷史作為選考科目正式進入中考的第一年。本次考試的歷史試卷注重落實“立德樹人”教育根本任務,發揮學科的育人功能和積極導向作用。試題憑借歷史學科追本溯源的特色挖掘中華優秀傳統文化寶藏,增強文化自信;搭建經典理論與當代價值觀的橋梁,汲取全球優秀文明的營養。關注北京學生的實際情況,充分挖掘北京“文化中心”的歷史學習資源,用實踐情境提升學生的思維品質。倡導學生發展為立足傳統文化,具備國際視野,富有創新精神,強于實踐操作的“新北京人”。

價值引領,增強國家意識與文化自信

試題將新時代中國特色社會主義與民族復興等精神融入其中,重點考查社會主義核心價值觀和中國傳統文化的落實,突顯了文化立意和價值觀立意。同時考試內容古今中外混編,突出中國與世界的比較和聯系,關注學生的國際視野。考查學生合理把握歷史與現實的聯系,汲取歷史的經驗教訓。

1. 承載學科任務,全面融入社會主義核心價值觀

試題充分體現馬克思主義的指導地位和基本立場,充分反映習近平新時代中國特色社會主義思想,弘揚以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神,通過唯物史觀對所認識的史事全面客觀進行考查,引導學生形成正確的世界觀、人生觀、價值觀,建構正確的歷史認識。

如第31題,從馬克思主義的誕生到馬克思主義在中國的傳播、中國革命發展歷程、中國革命道路和經濟建設的探索,再到社會主義核心價值觀與馬克思主義的關系,通過完整的一條線索,結合蘇聯經濟建設、馬克思主義中國化及中國改革開放等核心主干知識,初步了解、認識到社會主義核心價值觀是中國共產黨對馬克思主義的繼承和發展的成果。

2.突出中華文明的歷史價值和現實意義

試題通過對中國文字的起源演變、中國古代科技成就、中華文明對世界歷史的巨大貢獻、絲綢之路開放包容等內容,突出體現了對中華優秀傳統文化的考查,彰顯中華優秀傳統文化的精神內涵,增強學生對中華民族的認同,養成民族自信心和自豪感。如第2題,通過材料與選項,勾勒了中國漢字的演變過程;第11題通過圖文材料展現中國古代文明成就。第34題突出了北京作為歷史文化名城的文化特色,增強學生愛北京、愛中國的家國情懷。

學以致用,彰顯歷史服務現實的功能。

1.依據北京學生的學習和生活實際來創設情境,引導學生用歷史的智慧分析和解決實際問題,凸顯北京特色。

如第3題,“……封周王室貴族于燕,燕都在今房山區琉璃河鎮,材料反映的政治制度是?”第9題,“清朝修建永安寺(位于今北海公園白塔旁)”這些題目中題干的描述,從情景和設問的角度,貼近學生實際,拉近了歷史與現實的聯系。

2.注重學生實踐能力的考察,為學生主動學習、積極探究、合作交流提供條件,并運用已學的歷史知識、技能和方法去解決問題,提高實踐能力。

如第34題關于開展北京中軸線的考察活動,還原了完整的考察過程,從“路線規劃”到“文獻研究”到“實地考察”再到最后的“成果運用”,讓學生“觸摸”身邊的歷史,綜合運用所學知識和方法對歷史和社會進行全面的認識。其中第5問“北京中軸線申遺需要同學們的參與,請你提出一項助力申遺的行動建議”,聚焦問題解決,強調聯系實際體現應用性,學生需要將自己三年學習積累的方法加以運用,體現學習所得,最終落位到對首都文化的理解、運用和熱愛,生成對首都文化的認同感。

立德樹人,凸顯歷史學科的育人導向

1.以人類優秀的歷史文化浸潤心靈,引導學生樹立正確的價值取向和積極向上的認識態度。

2018年北京中考歷史試題通過融入正確的世界觀、人生觀、價值觀理念,啟迪學生成為國家和社會發展需要的人才。如第11題,創設了中國古代文明系列明信片設計的情境,將蔡倫、張仲景、華佗、祖沖之等歷史人物的成就與貢獻進行綜合考察;如第19題,一枚熠熠閃光的“兩彈一星功勛獎章”把學生帶回了那個熱血澎湃的年代,鄧稼先的光輝形象仿佛猶在眼前。學生做題的過程也是情感升華、認識深化的過程。第34題圍繞華夏文明的精彩印記——北京中軸線,創設了學生實踐考察的情境。學生在作答的過程中,會再一次深深感受到明清北京城的壯美,感受到北京日新月異的發展。從而激勵學生不斷發展自我,成為國家和社會發展需要的人才。

2.引導學生在對歷史的追溯中客觀地認識歷史,正確理解人與社會、人與自然的關系。

2018年北京中考歷史試題通過精心選取素材,構建試題情境,設置啟發性問題,引導學生正確理解歷史與現實的聯系。如第32題第4問,以歷屆世界旅游日的主題口號為材料,要求學生生仿照示例概括世界旅游日口號體現的21世紀的時代課題。此題構思精巧,將學生的生活與時代的發展巧妙融合,并引發學生對人與社會、人與自然關系的深入思考。

3.凸顯革命文化,引導學生加深對中國共產黨革命與建設歷程的理解,加強社會主義的理論自信、道路自信、制度自信和文化自信。

2018年北京中考試題堅持正確的價值導向,凸顯革命文化。如第15題以紅軍長征作為考察重點,突出紅軍將士的革命精神與長征的偉大意義。第16題更是突出了中國共產黨在抗日戰爭中發揮的中流砥柱作用。這些都在無形中強化了考生對中國道路的認同。

落實基礎,聚焦主干知識與關鍵能力

1.歷史課程是人文社會科學中的一門基礎課程,試卷命題體現了基礎性的特點。試題注重對學生基礎知識的考查。試題立足主干知識,以重要的歷史人物、歷史事件、歷史現象、歷史線索和歷史主題等作為主要內容,體現學科知識的基本結構框架。

考查重要的歷史人物有第11題,概括蔡倫、張仲景華佗、祖沖之的科技成就。第19題,考查兩彈一星功勛獎章的獲得者是鄧稼先。材料分析題32題第1問,考查了孔子、張騫、玄奘與鄭和的游歷及成就。

考查歷史事件的有第6題,考查貞觀之治和開元盛世所處的時代。第14題考查新文化運動,17題考查三大戰役等等。31題第2問,考查了十月革命與五四運動。

考查歷史線索和歷史主題的有第7題,考查遼、宋、夏、金朝代的演變以及時代特點。第12題,以國土的割讓為線索,考查近代以來民族危機不斷加深的過程。

歷史基礎知識的考查,考慮到不同層面的學生都能夠有所發揮,都能夠思考和回答,還有一些開放性和選擇性的題目,學生不同的知識儲備會有不同的選擇。33題第問、34題第4問、33題第4問,是開放性的,學生要結合自身,從不同角度說明。

2.試題注重對學生關鍵能力的考查。試題凸顯學科特色,強調史料實證、史論結合、論從史出的歷史學習方法。試題考查學生對史料的解讀和獲取信息的能力,以及從歷史視角分析問題的能力。

例如31題第1問,依據材料說出馬克思和恩格斯構想的未來理想社會的特點。這道題答案都在材料中,考查學生對史料的解讀和獲取信息的能力。從生產關系來講是消滅階級,消滅剝削;從生產力角度來講是極大發展的生產力水平;從社會發展角度講,是人的自由與全面發展。

例如32題第3問,依據材料三,概括中國旅游的變化。改革開放初期只有少部分旅游,近年來旅游人口逐漸增多。改革開放以來,旅游的人數由少到多。結合所學,分析變化的原因。變化的原因是1978年十一屆三中全會實行改革開放的政策,人民收入提高,生活水平提高。

孔東梅 歷史高級教師 北京市東城區教師研修中心

王洪云 歷史高級教師 北京教育學院石景山分院

王緋 歷史高級教師 北京市房山區教師進修學校

陳化鋒 歷史高級教師 北師大三帆中學

丁丁 歷史高級教師 北京教科院基教研中心

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

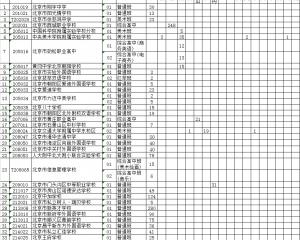

2020年北京市中招參加補錄的學校名單2020-08-19

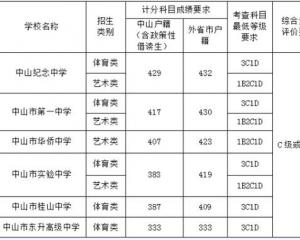

2020年北京市中招參加補錄的學校名單2020-08-19 中山2018年中考錄取分數線已公布2018-08-24

中山2018年中考錄取分數線已公布2018-08-24 2018年福建莆田中考分數線正式公布2018-08-24

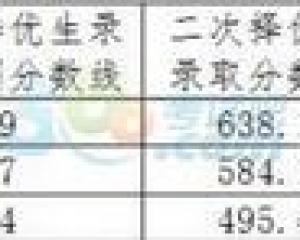

2018年福建莆田中考分數線正式公布2018-08-24 2018年遼寧本溪中考分數線已公布2018-08-23

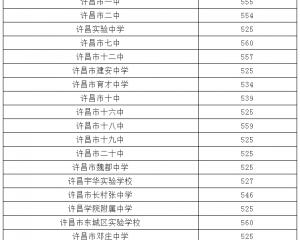

2018年遼寧本溪中考分數線已公布2018-08-23 2018年河南許昌中考分數線已公布2018-08-16

2018年河南許昌中考分數線已公布2018-08-16