“互聯網+教育”下教育人的變革與堅守(圖)

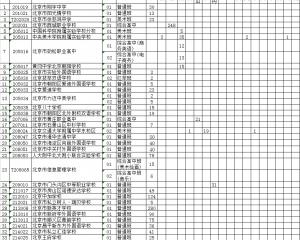

導語:11月9日,清華棹雪而來,一場教育盛宴——2015年全國基礎教育發展論壇如期在清華園舉行。圍繞"互聯網+背景下校長成長之路"主題,來自全國超過130名教育界專家學者、知名校長參會,并發表主題演講。

傳遞教育好聲音 責無旁貸

互聯網的普及,給人類的知識和信息帶來爆炸性的增長和分享,但是它本身不可能帶來偉大的思想,它的作用在于更方便地傳播偉大的思想。新東方教育科技集團董事長兼首席執行官俞敏洪認為,互聯網想要顛覆教育,尤其是全面顛覆教育可以說是癡人說夢,但是互聯網能夠對教育進行補充、對教育的手段進行革新,到最后,互聯網變成教育的重要載體是毫無疑問的。

在面向全球視角談教育時,總編輯陳志文則對“西方先進教育理念的再認識與中國的教育治理”這一主題闡述了見解。陳志文通過舉出大量的實例,驗證了西方的教育是兩個體系,兩條道路,精英必須是付出和嚴格的約束、懲戒,不可能沒有懲戒。 “西方有很多先進的教育理念值得我們學習,但是我們一定要理解其中的精髓,要結合他的文化制度去理解,而不能只是照搬,理解表面文章,比如說尊重,比如說他的社會制度,” 陳志文認為,“在培養孩子的過程中,過度的嬌寵是我們的問題,是做家長需要解決的。”

互聯網使得教育資源大大擴展,這也意味著禁錮校園的圍墻將會被推倒。因此,浙江省杭州市外國語學校夏谷鳴副校長發表了《從課堂教育當中來看互聯網對人的影響》的主題演講。通過講述學校開設的三門選修課這個故事,夏谷鳴認為,互聯網課堂教育中,資源不再局限于老師、課本、圖書館,全世界都是學校的資源,只要有了互聯網,便可以實現零距離的交往、溝通和學習。

夏谷鳴指出,無圍墻的學校要求校長跟教師應該具備批判性思維、文化領導力和創新精神。“一個人生來就具備創新能力,但是我們后天被抑制了,我們還是要重新發揚我們的創新精神。”

學校平臺化、教師創造化以及學生個性化同樣也是學校教育面對互聯網時代的重新定義。“互聯網+”背景下,教育表現出了跨界融合、大數據和游戲化三個特征。山東省青島市第二中學校長孫先亮發表的《互聯網+教育,學校發展的新景觀》主題報告中,重點探討了進入新時代以后,孩子究竟需要什么?

孫先亮說:“真正的素質教育就是個性教育,個性發展。我們往往忽視了學生自身的潛力,對于每個孩子而言,他要做的事情要高于我們的估價,學生是可以設計規劃自己的未來,學生可以去不斷完善自我,這是我們做教育一個基本的判斷,也是個前提。”

山東省青島市實驗小學校長鄧曉紅結合學校應對互聯網時代所開創的一系列實踐案例指出,信息時代已經到來,作為教育者,必須融入到洪流當中,當我們自己能夠打開我們的思想,擁有很多創造和創新的時候,學校、孩子才能有更多的創造和創新。

談到互聯網,必然會談到互聯網思維。北大附中河南分校外國語小學、雙語幼兒園校長王國平對互聯網思維提出了自己的獨到見解。他談到,互聯網的思維無非表現為三點。一是把我們周邊所有的人和事都當做可利用的資源;二是把所有的資源整合起來,包括學生和老師。三是互聯網將世界容納在一個數據庫中,這個數據庫將是互聯網的一個資源核心。

變革中創新 教育人在路上

變革與創新成為本次論壇的聚焦關鍵詞。在“互聯網+”以迅雷不及掩耳之勢席卷了各行各業之時,傳統教育面臨的變革也勢在必行。中國人民大學附屬中學校長翟小寧發表了《未來鋪面而來:“互聯網+”時代教育的變革與堅守》主題報告。

翟小寧將“互聯網+”時代的教育對象形象地稱作數字化時代的“原住民”。“互聯網+時代”的教學可能要重新定義教學時間,比如碎片化學習與整體學習、學習和游戲之間的界限、學習舊知識和探索新問題之間的界限,要重新定義學習的空間教室、工作室,實體的空間、虛擬的空間,班組的學習空間,集體的學習空間。有時候我們是很難控制的,這種變化撲面而來。” 翟小寧說道。

“互聯網+”對教師自身的變革也提出了新的要求。山東省青島市第二中學校長孫先亮在報告中提到,學校開設了在線滿足教師個性化需求。他介紹道,學校基于教師發展而建立了教師發展的電子檔案,所有老師都可以自己去了解自己的發展成果。學校建立了鳳凰計劃的分層評價,通過和專家交流進行一種嚴格的培訓,再對老師進行評價,這些都可以通過在線的方式,評價以老師的貢獻和業績為標準。

如果說,中學是創新人才培養的關鍵點,而小學則是創新人才培養的萌芽地。北京市豐臺區東高地第四小學校長徐艷紅在分論壇《“互聯網+”背景下校長成長的機遇與挑戰》中介紹了學校發生的一些新變化。“在我們學校三四年級孩子中,他們在微信群里經常用英語魔方秀,還有APP來促進他們的英語學習,現在掀動了一股熱潮,他們為經典影視劇進行配音,而且從最初的不太熟,或者說不太地道到現在的比較著迷,非常地道,有純正英語的這種味道,我們全體的老師看了這些微信以后,每個老師都很期待看到學生的這種變化,這個就能說明互聯網+這個技術促進了孩子的學習興趣,也提高了他們的學習能力。” 徐艷紅說道。

“發現課堂創新人才培養模式”則是吉林省長春市解放大路小學校長高曉杰在《解放教育,智領未來》主題報告中分享的創新教育模式。她介紹道,通過學習,學生排課本劇,在學校的生態園養蠶,用ipad、用他們手中的筆去觀察、記錄。“我們解放了小孩子的頭腦讓他想,解放孩子的雙手讓他做,解放孩子雙眼讓他看,解放孩子的嘴讓他發表意見,解放孩子的空間讓他到大自然中去,解放孩子的時間,讓他自由支配。”

在分論壇《“互聯網+”背景下的創新人才培養》中,北京市上地實驗學校副校長朱華指出,作為基礎教育要涉及到為創新人才所做的準備問題,這個準備又是屬于“互聯網+”這個時代,這個時代到來之后,作為基礎教育工作者對未來的準備可能是自我意識的喚醒和創新精神的喚醒。“基礎教育階段特別是高中,基礎性、多樣性、選擇性都會涉及,所以創新人才的培養是對于未來創新人才的準備。”

讓初心回歸 堅守教育的本質

教育的本質還是教育人,是生命與靈魂的教育,我們該如何使用互聯網這個工具來去更好地服務我們的教育,從而回歸教育的本真呢?

河北省衡水中學校長張文茂在發表其主題報告時強調,學校的發展離不開三個負責,那便是辦負責任的學校、當負責任的教師、做負責任的學生。他認為,辦負責任的學校,就要靠先進的理念來引領。當負責任老師,就要用和諧生態滋養教師生命成長。讓老師有尊嚴、要有良心、有道德、有信心。做負責任的學生,就要讓學生意識到國家興亡是“我”的責任,學校興亡是“我”的責任,學科班級興亡都是“我”的責任。

在“互聯網+”時代,德育教育尤為重要。俞敏洪指出,以人格平等、獨立思考、自由精神為內涵來培養真正的積極陽光、自律自強、堅毅果斷的學生精神,這是要素。他認為,取得了最終成就的學生,恰恰是擁有堅毅的個性,就是面對失敗、面對困難、面對挫折永不言敗,能夠自力自強,不管是班里第一名還是最后一名,都能夠保持積極陽光個性的學生,反而能取得長久的成就。

北京市豐臺區第二中學校長何石明認為,一個學校應該有一種寬廣的胸懷接納互聯網+時代下的變化,比如說微課,慕課,還有各種傳遞的現代化的方式,如果我們的校長以及管理干部都是固步自封,盲目地排斥,盲目地以堅守教育本質為名,拒絕信息化的沖擊,不去擁抱,實際上是讓學校錯過了良機,我們要大膽接受現代化時代給孩子帶來的挑戰,它實際上是認知兒童的一種方式,你進去他的生活才可以教育他,如果拒絕這種方式,事實上是對教育一種漠視。

在互聯網+的時代德育教育,特別是孩子的成長還是回歸到生命的教育,比如我們到山區的農村,我們可能通過網絡通過信息了解當地的狀況,或者把我們的消息發出去,但事實上當我們孩子接觸當地農村孩子的時候,他那種沖擊遠遠大于我們,我們一方面要擁抱互聯網這個時代,要去充分利用一個工具,但同時我們讓學生成長的時候,是用老師的力量去激活他們,不是北京孩子給農村孩子帶來多少知識,多少書,多少工具,更多是他接觸了不同的人,享受了不同的成長經歷和故事,它是一個矛盾體,是一個辯證統一體。

北京市朝陽區呼家樓小學校長馬駿則對教育的本質提出了自己的見解。“在思考教育的本質是什么,在這樣一個互聯網對于教育挑戰和沖擊的時代,我們每個教育人應該堅守些什么?我們都是一線的校長,教育應該是做的哲學,在這樣一個時代,帶著我們的老師要給我們的學生怎樣的一個教育,是我們不僅要思考,更要在實踐當中去踐行的。”

馬駿介紹道,呼家樓小學是以三禮教育為特色,學校研發了全國第一套三禮教材,走過了十幾年的探索改革之路,面向現在的“互聯網+”時代,學校也充分利用信息化這種手段,讓思想道德建設更加深入、讓學校辦學特色介入互聯網更加持久,因此也建立了三禮教育網站。“所以我覺得在互聯網時代,應該我們更多的利用這樣一個信息化的手段,為教育服務,讓我們更好的為孩子成長服務。”

論壇還就農村教育與互聯網的融合進行了相關探討。朱華認為,現代化的進程越快,我們更應該追根溯源,尋找我們的文化基因、鄉土基因在哪里?中華民族的文化基因可能真的是在農村,在廣大的農村,在部落里邊,那些東西彌足珍貴,傳承好鄉村教育,才能使得教育的未來更為厚重。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!