這大半年老天爺一次又一次地對我進行打擊:帶走了好友何西來和劉揚忠,前日又帶走了好友童慶炳。

老童啊,半個月前我還為你的博士生進行畢業論文答辯,你同我談笑風生;答辯通過后,你還把贈給學生的字裝裱好,當場交到她們手里,以作永久紀念。我為你鼓掌,贊賞你對學生的一片真情。我看到學生眼里閃著淚花。

我與童慶炳教授從相識到相知,三十多年,彼此理解、信任、幫助,成為名副其實的摯友;但我們又完全是學者之間、文人之間的“君子之交”。我們珍惜的就是這種“君子之交”。

說我與童先生是“君子之交”,貨真價實。

一方面,它清淡如秋水———互相沒有請過喝酒吃飯,走動也不多,連對方的家門都認不清楚;偶爾因事造訪,一杯清茶,半日熱語,離不開學術;彼此互贈禮物,唯有各自的著作或新發的文章而已,道一聲“老童,你是專家,看看有什么不妥之處”或“老杜,你熟悉這個領域,挑挑毛病”。

但是另一方面,它卻純如赤金。童先生有什么學術會議或是新書發布、作品討論,總是邀請我參加,我也毫無顧忌直來直去陳說鄙見。前幾年,我們文學研究所理論室召開關于拙著《價值美學》的研討會,童先生專門準備了長篇發言,侃侃而談半個多小時,長處短處一一道明,真切中肯,使我深受感動。平時遇到什么學術上的問題,我們往往立即通過電話或“伊妹兒”毫無保留地交流,亮出的都是坦誠掏心窩子的想法,理解、贊賞,或者爭論、交鋒。有些觀點可以達成一致,從對方獲得學術知音;有些觀點不一致,各自堅持意見,再進一步思考、研究。總之一句話,全為學術,不摻雜學術外半點兒雜質。

我與童先生常常是在各種會議上或是學生畢業論文答辯時相見。前些年我還沒退休的時候,會上見面的機會多,相對直呼其姓,前面加一個“老”字:“老童!”“老杜!”十分親切。就在童先生去世前整整兩個月,即2015年4月14日,我倆應邀到清華大學參加第三屆“百盛—清華學報優秀論文獎”頒獎大會,同車一路。見他臉浮腫,我囑咐他保重身體。他說:“我們這把年紀了,總有那么一天。但是,我總想,死也要在講臺上,那是最好的去處。”對童先生來說,一輩子教書,講臺是神圣的。

那天我問他最近做些什么,他浮腫的臉上泛起笑容,興高采烈地向我報告他今年的“大豐收”:除編好了十卷“文集”馬上出版之外,還有四本書也要印行。我向他祝賀。他說:“后面的時間,我要搞創作。”我知道他出版過長篇小說和散文集,便問:“又要寫長篇?”他立即擺手:“不不,這次搞的是‘穿越’性的兒童文學,也可以拍成電視。我的設想是:一個現在的孩子,‘穿越’回上個世紀五十年代,做齊白石的徒弟,成為國畫高手,發生了各種有趣的故事……為此,我專門研究了齊白石,還寫了一篇長長的學術論文發表。”我剛想問他關于齊白石的論文發表在哪里,但卻插不上嘴,他興致勃勃地繼續說自己的話題:“你看,英國的《哈利·波特》紅遍全球,每年光從中國就拿走兩個億,為什么我們中國人自己不可以做……”童先生說這話的時候,天真得像個孩子。直至車到了清華大學主樓,他還沉浸在自己的設想之中。

這 幾年與童先生見面最多的,是在學生答辯的時候。連續數年,童先生的一二十位博士生畢業,我總是答辯委員會的“常委”,而且都受命當答辯委員會主席。他對學生的畢業論文要求非常嚴格。大前年,童先生一共有三位學生參加答辯,也是我主持。評委們對其中一位同學的論文提了一些不同意見。我表示,論文答辯可以通過,但論文必須認真做一次修改。童先生作為導師說話了:“我建議你們這次不要通過,讓他一年后再來答辯。”在童先生的堅持下,這位學生一年后再次走上答辯席,最終,獲得了優秀論文的答辯結果。

今年初夏,離學生答辯還有一個月,童先生就早早托人給我打電話,約定學生答辯時間。我欣然答應。

5月30日下午我們如期相見。看見他面色紅潤,精神矍鑠,我很高興,直夸他“身體恢復得真好”。

他得心臟病搶救過來之后這兩年,我們見面時,總覺得他臉有些浮腫,精力也不濟。兩個月前那次清華開會,雖然他興致勃勃“痛說”愿景,但他的臉明顯浮腫得厲害,心中暗暗為他的身體擔心。然而5月30日這次學生答辯,忽然見他似乎恢復了幾年前沒病時的老樣子,臉不腫了,說話語速快了許多,腿腳好像也有力氣了。晚飯時,他話很多,講了許多有趣的事。語速雖不是那么快,但也算得上滔滔不絕。直到晚上八點,才散席。他拉著我的手一起出飯店,并且親自送我上了出租車。臨別前,他說:“明年還有兩個學生畢業———是最后的博士生了,其中一個小伙子是你們山東老鄉,素質好,潛力大。明年你一定要來給他答辯啊!”我說:“沒有問題。”他向我招了招手:“一言為定!”

“一言為定!”言之鑿鑿,情之切切。話猶在耳,他人卻沒了。

誰能想到,這次相會竟成永別呢!

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

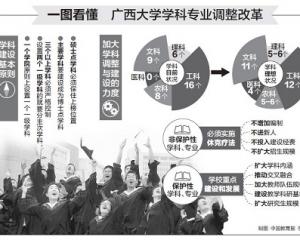

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

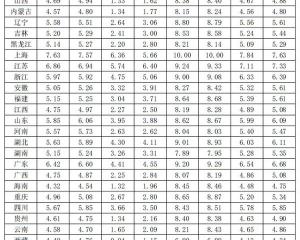

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27