家庭教育不能“去中國化”-中國教育(圖)

制圖 張鵬

家庭教育理論體系要有中國特色

今天,整個社會都比較浮躁,很多家長也心浮氣躁,只重視孩子的智力開發和學習成績,而將主流文化、道德的教育置于可有可無的地位。

中華民族傳統文化是寶貴的精神財富,汲取精華,繼承、發揚,使之為社會主義現代化建設服務,對于建設具有中國特色的現代化國家,具有重大的現實意義和深遠的歷史意義。

特別是在改革開放的今天,認真汲取中華優秀傳統文化的思想精華和道德精髓,顯得尤為重要。一個國家、地區長期封閉,往往會坐井觀天,夜郎自大,盲目自滿;而一旦開放,又往往走向另外一個極端,產生民族虛無、民族自卑的思想,認為自己事事不如人。這是常常發生的歷史現象。

對于外國的文化,要堅持“洋為中用”的原則,理直氣壯地大膽學習、借鑒,為我所用。與此同時,對我們中華民族的傳統文化,要堅持“古為今用”的原則,認真審視我們的傳統文化,繼承發揚傳統文化中具有生命力的精華,為今天的社會主義現代化建設服務,這也是非常必要的。二者不能偏廢,家庭教育尤其不能“去中國化”。

在這個大背景下,提出并實施中華優秀傳統文化中家庭教育研究這個課題,尤為重要。

教育屬于上層建筑,受經濟基礎的制約,也要為經濟基礎服務。家庭教育也是教育,也屬于上層建筑,也要為經濟基礎服務。

以往,人們只關注家庭的生產、生活職能。其實,家庭不僅是生產單位、生活單位,也是文化、道德的載體,承載著傳遞傳統文化、道德的歷史責任。

幾千年來,我們的傳統文化、道德一直延續到今天,家庭功不可沒。在傳統社會,學校教育并不發達,絕大多數人沒有機會入學讀書,家庭教育成為保存、傳遞傳統文化、道德的重要渠道。

在今天,雖然學校教育已經相當發達,學校自然是傳遞主流的文化、道德的重要渠道,但與此同時,家庭和家庭教育仍舊以它獨特的優勢,擔負著傳遞主流文化、道德的社會責任。

家庭是一種私人教育,有很大的自主權,任何人都不能強制家庭教育傳遞主流的文化、道德。但實際生活中,絕大多數家庭都自覺不自覺地傳遞著主流的文化、道德,這是為什么呢?

傳遞主流的文化、道德對家庭的和諧有積極的意義。優秀的文化、道德是人們在長期的實踐中總結出來的調節人際關系的準則,有利于調節家庭成員之間的關系,建立和諧的家庭關系。常言說,家和萬事興。家庭的和諧,會促使家庭興旺發達。

傳遞主流的文化、道德有利于建設良好的家風。家風,對內不僅有利于建立家庭成員之間和諧的關系,對外也有利于樹立家庭良好的社會形象,贏得良好的社會評價、廣泛的人脈,建立良好的社會人際關系。

傳遞主流的文化、道德,對家庭里的未成年人尤為重要。從某種意義上說,家庭教育就是家風的熏陶。家風就像是物理學中的磁場,未成年人長期生活在其中,耳濡目染,潛移默化,會不知不覺地朝著家庭所期望的方向發展。

今天,整個社會都比較浮躁,很多家長也心浮氣躁,只重視孩子的智力開發和學習成績,而將主流文化、道德的教育置于可有可無的地位。這既不利于家庭的和諧,也不利于孩子健康發展。

為促使家庭正確地行使職責,當務之急是認真研究傳統的家庭教育在傳遞傳統文化、道德中的經驗,建立具有中國特色的現代化家庭教育理論體系,改善今天的家庭教育,使之更好地為社會主義現代化服務。

(趙忠心 作者系中國教育學會家庭教育專委會名譽理事長,北京師范大學教授)

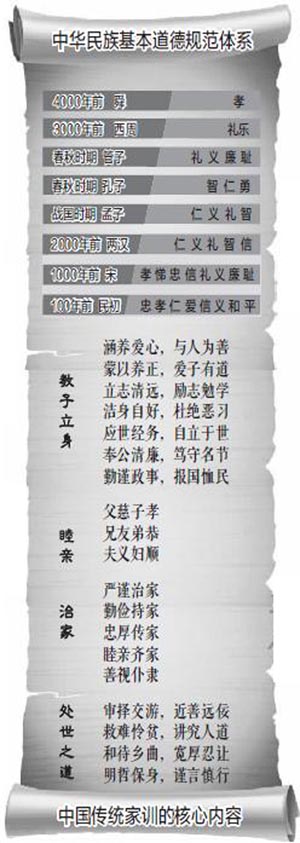

重視承傳基本道德規范

基本道德規范,是支撐一個社會發展的基本道德力量。重視基本道德規范和基本道德秩序,是中華民族的一個重要傳統。正如習近平總書記所講,“中華文明綿延數千年,有其獨特的價值體系。中華優秀傳統文化已經成為中華民族的基因,植根在中國人內心,潛移默化影響著中國人的思想方式和行為方式”。這種“獨特的價值體系”,是中華文化的核心與靈魂,它使得中國成為中國、中國人成為中國人,可以說是當今海內外所有中國人的共同價值觀。

回顧中華民族基本道德規范體系的形成與發展,可一目了然地看到:中華民族基本道德規范體系,是一個由簡到繁的發展過程。其中,仁、義、禮、智、信、忠、孝、誠、廉、恥等核心道德,都是從處理“修齊治平”等各種人際關系的長期實踐中,總結、提煉、概括而成,故具有一以貫之的高度恒定性,成為中國人血液中流淌的文化基因、百姓日用而不覺的價值觀。

習近平總書記提出的“講仁愛、重民本、守誠信、崇正義、尚和合、求大同”,被海外華人稱為“習六條”,受到廣泛的關注與認同。有學者將之總結為“仁、民、信、義、和、同”的“新六德”,希望成為21世紀海內外中華兒女的共同價值觀。

全國教育科學規劃教育部重點課題、北京市哲學社會科學重點項目——“學校中華美德教育實驗研究”,從1994年至今,已經在9個省市的千余所學校、百余萬名學生中,連續滾動研究實驗了20年,選定10個德目:忠、孝、誠、信、禮、義、廉、恥、勤、寬,體現了對傳統美德的現代轉化。

現在的家庭教育要重視中華民族傳統道德之美的價值,根據孩子人格形成的規律,小學階段注重孝、禮、勤、誠、恥的品德習慣養成,中學階段注重忠、信、義、寬、廉的道德理性與公民道德的培養。“十德”的修煉,必為孩子成為堂堂正正的中國人,進而接納社會主義核心價值觀,奠定堅實的基礎。

(王殿卿 作者系北京東方道德研究所教授,國家社科基金“十二五”規劃教育學重點課題“中華優秀傳統文化教育研究”(家庭教育方向)課題組顧問)

中國傳統家訓的發展脈絡

家訓是我國傳統文化中極具特色的部分。基本上是指父祖對子孫、家長對家人、族長對族人有關治家理財、修身處世等的教誨訓示,此外,也有一些是夫妻間的囑告、兄弟姊妹間的誡勉、勸喻,或者后輩賢達者對長輩的建議與要求。

家訓文化在中國具有源遠流長的歷史。從傳統家訓流傳下來的文獻資料來看,中國家訓文化發展的大致脈絡為:萌芽于五帝時代,產生于西周,形成于兩漢,成熟于隋唐,繁榮于宋元,明清達到鼎盛。而到了清末,傳統家訓發生了整體衰落和局部開新的變化。

中國最早的家訓是周初王室的家訓。直到先秦時期,家訓總體上還只是家長對子女就某一問題的訓示或家教實踐中父母對子女的一種教誨,并非嚴格意義上的系統而完整的居家之“訓”。到了兩漢三國時期,提出了家訓、家學、家戒、家聲等基本概念,內容上顯現出儒家思想影響加深和封建禮教強化的趨勢,并廣泛采用了家約、家書、家信等新的家訓形式。

標志著傳統家訓成熟化的代表作,當推北齊顏之推的《顏氏家訓》。唐太宗李世民的《帝范》,則可以視作帝王家訓中第一部系統、全面地教誨皇族子弟立身治世、為君之道、理國平天下的著作,對后代的帝王家訓具有重大影響。

到了明清時期,家訓不僅數量眾多,而且形式豐富多彩,包括箴言、歌訣、訓辭、銘文、格言、警句等。

中國傳統家訓的內容雖然十分龐雜,涉及的領域極其廣泛,但核心始終是圍繞教子立身、睦親治家、處世之道三個方面展開的。

值得注意的是,傳統家訓在對子弟家人進行處世之道的教育時,為取得較好的效果,在教化途徑、方法、形式上都做了一些很有價值的探討,形成了一套行之有效、頗具特色的措施和經驗,其中不少至今仍值得汲取和借鑒。

第一,舉行經常的訓誡儀式。

第二,建立定期的“民主生活會”制度,或通過聚會進行彰德抑惡的規誨。

第三,填寫《功過格》,以知非改過。

第四,運用詩詞歌訣、格言箴語對子弟進行潛移默化的教育和熏陶。

第五,刻石立銘,以便于時時對照檢查。

第六,“練達世故”的實踐鍛煉,以增長處世經驗。

(陳延斌 作者系江蘇師范大學教授,博士生導師,中國倫理學會理事)

新審視家訓的文化價值

中華民族素以重視家庭教育聞名世界,我國不僅有著數千年來延續、積淀而成的重視家教的優秀傳統,而且積累了豐富的家庭教育資料。浩瀚而又絢爛多彩的古代文化叢林中,蘊藏著極其豐富的家訓。這些家訓不僅凝結了我國歷代家庭教育的經驗,也是我國歷代家長智慧的結晶和教子方法的薈萃。

縱觀人類文化發展史,當古埃及文化、古巴比倫文化和古希臘文化,這些曾放射過耀眼光芒的古老文化在歷史發展中相繼衰落或消失之后,唯有我們中國文化卻以其源遠流長的傳統歷經五千年從未中斷地延續下來。這種不曾中斷的文化傳統,有著傳統形成的文化凝聚力。這就是中國文化得以延續的主要原因。

在我們這個受著幾千年儒教教化的國度里,無論是家庭還是國家,多把仁德作為“修身、齊家、治國、平天下”的最高境界和準則,并以此作為人生的追求和道德境界中最理想的人格,且以“修身”、“齊家”作為“治國”、“平天下”的準備。正因如此,我國古代非常重視家教,家庭教育往往成為人生的第一課。中國歷代家訓內容涉及人生的各個方面,凝聚、積淀著我們民族文化心理的諸多方面。諸如:以立德為本,注重光明高尚的道德人格;樹立遠大的志向,提倡刻苦的學習精神;以讀書做人為要,注重讀書做人的一致;培養清廉寬厚、尊老愛幼的待人態度;訓練勤勉儉樸的持家作風;重視積極正確的教子形式、方法及所應達到的精神境界;關心社會現實的入世精神;追求人際關系之和睦,尋求心靈的平和;講求誠實、謹慎的交友接物和為人處世之道等。

與此同時,中國歷代家訓中還提出了許多家教中應當注意并值得引以為鑒的東西,諸如教子不得過于溺愛、偏愛、縱容驕惰;不得要求過嚴,而要一視同仁;不得重才輕德,而要重視德才兼備;不得言而無信,必須以身作則等,均系古人指示給我們的家教大要。

中國家訓,是古人向后代傳播修身治家、為人處世道理的最基本方法,極富形象性、哲理性、針對性和豐富感人的情感色彩,好多成了千古傳誦的格言名句。這些人生的哲理、處世的德行,不僅陶冶了我們民族的性格,也形成了我們獨特的民族傳統,是我們中華民族最珍貴的文化遺產。

誠然,我們不能否認這些家訓中有許多封建性的糟粕,但這絕不影響我們民族的這份優秀文化遺產的珍貴價值。正確的態度應當是取其精華,去其糟粕,用現代人的意識和歷史眼光去認識、去分析,將其繼承并發揚光大。(翟博 作者系中國教育報刊社總編輯,主編有《中國家訓經典》)

中華家訓家風傳承與創新論壇在京召開

本報訊(記者 楊詠梅)近日,國家社會科學基金“十二五”規劃教育學重點課題“中華優秀傳統文化教育研究”課題組在國家教育行政學院舉辦“中華家訓家風傳承與創新”論壇。如何貫徹落實教育部《完善中華優秀傳統文化教育指導綱要》,如何發揮家庭在中華優秀傳統文化教育中的重要作用,成為與會專家討論的熱點。

來自國際儒學聯合會、中國社會科學院、國家教育行政學院、中國人民大學、北京師范大學、南開大學等單位的20余名專家學者,圍繞“傳承家訓·踐行社會主義核心價值觀”,面向240余名參與“中華優秀傳統文化教育研究”課題的基層教師做了不同角度的報告。與會專家普遍認為,中華古代家訓核心思想中有很多值得傳承和弘揚的精華,應當重視做好現代轉化工作,積極探索通過建立和辦好家長學校,開設中華優秀傳統文化教育專題課等辦法,推動和落實優秀傳統文化傳承工作。

《中國教育報》2014年12月28日第3版

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!