調查顯示:近八成父母對孩子上網情況沒有監控-中國教育(圖)

成績越差越可能使用手機上網

2014年青少年藍皮書——《中國未成年人互聯網運用報告》發布

近日,中國少先隊事業發展中心、中國社會科學院青年中心、中國社會科學院社會科學文獻出版社聯合發布了青少年藍皮書——《中國未成年人互聯網運用報告(2013—2014)》。

本藍皮書在共青團中央、全國少工委、國務院新聞辦、教育部等單位指導下,在第七次中國未成年人互聯網運用狀況調查基礎上,以數據為依據,吸收和借鑒相關領域的最新成果編寫而成。

在信息時代,互聯網已經成為未成年人成長的重要空間。互聯網的積極作用,在廣大青少年特別是未成年人的學習、生活、娛樂和參與社會過程中已日益顯現;與此同時,伴隨互聯網的快速發展,網絡有害信息和負面影響,如暴力、色情內容、網絡過度依賴等,也極大地危害了未成年人的身心健康;互聯網是未成年人認知和參與社會的新載體,一些社會不良現象和導向也會通過互聯網直接影響他們。

中國少先隊事業發展中心在2006年成立了“中國未成年人互聯網運用狀況”調查研究課題組,以教育部所定義的全日制學校從小學到高中的18歲以下的未成年人為調查對象,對他們使用互聯網的態度、行為及其父母對于孩子使用互聯網的態度和行為開展了一系列的調查。每年基于大規模樣本調查所獲得的大量數據,成為了解和認識中國未成年人互聯網運用狀況的寶貴資料。

研究結論——

1.城鎮未成年人8歲以前首次觸網比例已超五成

青少年藍皮書調查顯示,超過九成的未成年人使用互聯網,但不同地區之間存在差異。在所調查的十個省份中,沿海省份相較于中西部省份有較高的上網普及率。北京地區上網普及率高達96%,四川上網普及率最低,為77.8%。農村未成年人上網普及率為80.2%,略低于城鎮未成年人上網普及率。但是,以從未上網的比率來看,農村有近20%,而城鎮只有不到10%,兩者相差約10個百分點。可見,城鄉未成年人上網普及率存在差異。這與地區之間、城鄉之間的經濟發展水平高低存在一定的相關性。從縱向比較的角度來看,2010年有超過五成的城鎮未成年人在10歲以前第一次接觸網絡,至2013年,在8歲以前首次觸網的比例已經超過五成。農村也有超過五成的未成年人在10歲以前首次接觸互聯網,略低于城鎮未成年人。由此可見,未成年人的首次觸網更趨向低齡化,且具有觸網年齡越來越低的態勢。

2.未成年人成績好壞與手機上網頻率高低呈現負相關

藍皮書指出,未成年人的成績越差,越可能使用手機上網。不同成績的未成年人在使用手機上網上具有較大差異。成績“較差”的學生使用手機上網的比例(74.9%)比“優等”生(53.36%)高出21.54個百分點。而成績“中等”的未成年人使用手機上網的比例則處于二者之間(62.27%),這顯示出成績好壞與手機上網比例高低呈現一種負相關的關系。

成績較差的未成年人手機上網頻率明顯高于成績較好的未成年人。不同成績的未成年人在使用手機上網頻率上具有較大差異。成績“較差”的學生手機上網“一天多次”(29.69%)和“一天一次”(27.86%)的比例分別比“優等”生高出18.81個百分點和7.63個百分點。成績“中等”的未成年人使用手機上網的頻率則處于二者之間,成績好壞與手機上網頻率高低呈現一種負相關的關系。

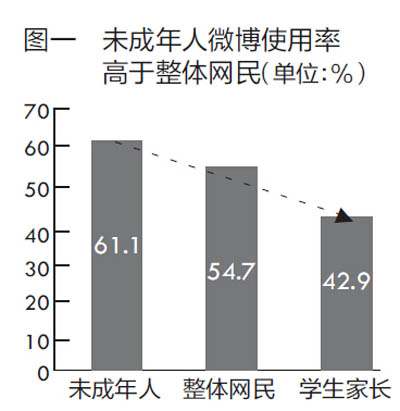

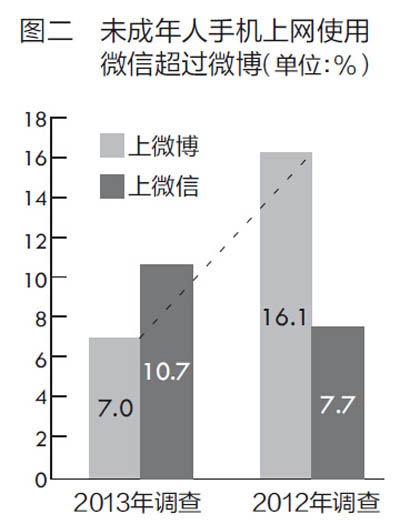

3.微信正逐漸取代微博滿足未成年人上網需求

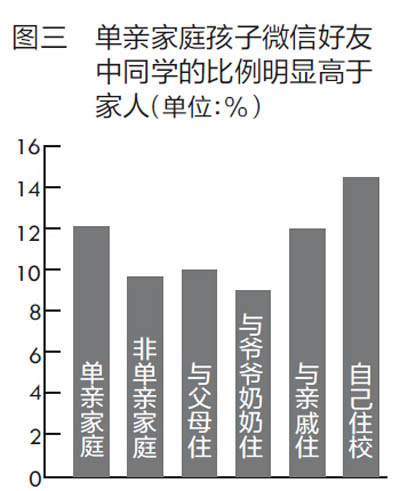

調查結果顯示,有47%的未成年人使用微信,其中44.6%的使用微信的語音功能。微信中的好友,大多以生活中的熟人為主,同學、家人、朋友三者累計的比例高達96.4%。與以往數據相比,微信逐漸取代微博在未成年人心目中的重要地位。在2012年的調查數據中,微信在未成年人常用的手機功能中所占比例僅為7.7%,而微博為16.1%。2013年的調查數據顯示,微信的常用比例上升到10.7%,微博的常用比例下降為7%。對比這兩個數據的變化,可以看出,微信以其“短小精練”的特點集即時通信、網絡社交、生活服務于一體,逐漸滿足了未成年人對互聯網的主要需求。

4.近八成父母對孩子上網情況沒有任何監控

未成年人對使用互聯網持一定的矛盾態度,他們能夠認識到互聯網的負面影響,但有的未成年人仍以較高頻率使用互聯網。而未成年人的父母對孩子使用互聯網基本上持中立的態度。調查結果表明,有39.32%的家長認為使用互聯網的利弊相當,有28.26%的家長認為相對而言弊大于利,有47.58%的家長認為沉迷于網絡已經在我國未成年人中成為一個嚴重的問題。比較而言,有近五成的未成年人認為父母“不太支持”其使用互聯網,但有53.97%的家長選擇“一般”。在中立的態度下,父母有意識地規范孩子具體的上網情況,但礙于自身互聯網技術能力的缺乏而未能實現全面的指導。調查結果顯示,有52.41%的家長規定了孩子的上網時間長度,并且有74.17%的家長對孩子上網內容有所要求,但有77.38%的父母對孩子的上網情況沒有任何監控。

5.“后喻文化”悄然興起,半數孩子認為父母上網技術不如自己

大多數未成年人在上網時受到父母的管束,但他們普遍認為父母的技術不如自己在“父母對你上網的時間和內容有規定嗎(只選一項)”的調查結果中,超過八成的未成年人表示家長對于自己上網有一定的規定和指導,只不過規定和指導的方式有所不同,如“規定時間,沒規定內容”為32.6%,“規定時間,也規定內容”為45%,“規定內容,沒規定時間”為4.9%。僅有13.4%的學生表示家長對自己上網“沒規定,沒指導”。這表明在互聯網時代,大多數父母對未成年人上網表示擔憂,所以對未成年人上網做出規定和提出要求。不過調查顯示,未成年人認為父母的技術不如自己。在問及“當你父母上網不會操作時,是否向你請教如何解決(只選一項)”時,近八成的未成年人表示父母請教過自己,選“經常”和“有時”的比例分別為22.7%和56.1%。

而事實也的確如此,在互聯網的使用方面,存在子代向父代傳授知識和技能的反向社會化現象。“你父母的上網技術和你相比怎么樣(只選一項)”的調查顯示,在未成年人對父母互聯網技術的評價中,“比我差很多”、“比我差一些”分別占到21.3%和21.1%,累計占42.4%;“比我好很多”和“比我好一些”分別占22.5%和14.7%,累計占37.2%;“和我差不多”的比例為15.5%。從數據來看,大部分未成年人認為父母使用互聯網的技術不如自己。整體來看,家長在互聯網的使用技術方面滯后于未成年人。這說明在數字時代,現代家庭中成年人和未成年人已經不是單純的“教育者”和“被教育者”的關系,而是需要相互學習、共同成長。而調查中兩代人在互聯網運用上所表現出來的代溝,也需要政府、專家在此方面有所作為。

6.互聯網是未成年人生活的現實世界

藍皮書認為,最初人們常說的,“在網絡空間,人們的交往更像是一場陌生人之間的互動游戲”。然而,我們必須看到變化,尤其對更年輕的一代而言。2013年的調查數據顯示,我們的調查對象中,當前的未成年人以2000年以后出生的為主,上世紀90年代出生的比例已經遠遠小于21世紀出生的未成年人。2013年調查數據顯示,53.6%的孩子8歲前就已經上網了,而等到10歲超過七成(72%)的孩子都上網了。而2012年10歲以前(含10歲)第一次觸網的孩子比例為61.8%。未成年人群體的互聯網應用和學習的速度遠遠超過我們的想象。大部分的家長認為自己的上網技術和水平不如孩子,這也成為家長指導孩子的最大困難。隨著更年輕的一代人成為家長,這種狀況有望得到改善。

7.四成孩子每月為網游付款

對于手機與平板電腦游戲的選擇,兒童最喜歡的是神廟逃亡(49.60%),其次是植物大戰僵尸(27.80%)和跑跑卡丁車(27.20%)。從年級的角度看,各年級喜歡的游戲前五位與全國前五位重疊,只是排名不同。可見,各年級對于游戲的選擇趨同。

從游戲的種類上看,孩子們喜歡玩的手機/平板電腦游戲,和成年人喜歡的游戲類型以及種類沒有太大分別。換句話說,在移動互聯網的世界,孩子和成人在玩幾乎相同的游戲。

藍皮書調研數據顯示,有四成以上(42.00%)的孩子每月為網絡游戲支付費用。網絡游戲已經成為兒童零用錢開支里的重要項目。

8.男生和家住城鄉接合部的學生是網絡沉迷的高危人群

藍皮書借助曾進行的“未成年人網絡成癮狀況及對策研究”,通過實證研究及數據分析,發現了容易網絡成癮的高危中小學生的群體特征,以及他們成長的家庭環境特征。該次研究在全國向中小學生、家長、教師共發放問卷12080份,回收有效問卷11864份。其中學生與家長一一對應問卷5325對。同時還對65家網癮矯治機構進行了調查摸底,并深入27家機構對網癮未成年人及其父母、矯治工作人員等進行立體式訪談。

在本次調查的中小學生中,網民約占73.5%,沉迷網絡的中小學生約占中小學生網民的6.8%。其中程度較重(平均每次上網5小時以上,或者經常因深夜上網而睡眠不足)的約占1.4%。

數據顯示,男生、生活在城鄉接合部的學生更容易沉迷于網絡。

按年級來看,高一有9.1%、高二有7.8%、初二有8.7%的學生沉迷于網絡,超過此次調查中網絡成癮的總體平均水平(6.8%)。初三有6.7%的學生沉迷于網絡,與總體水平相當。

按生活區域分析,家住城鄉接合部的被調查者有7.8%的有網絡沉迷現象,高于家住郊縣(6.9%)和市區(5.8%)的被調查者;按性別分析,男生網絡沉迷比例為9.0%,女生網絡沉迷比例為4.8%,比男生低大約4個百分點。可見,男生、家住城鄉接合部的中小學生是需要重點關注的對象。(記者 黃蔚 蘇婷)

(本研究結論所述觀點僅代表課題組意見)

改善未成年人互聯網運用的對策建議

1.關注年幼未成年人的網絡使用態勢

對未成年網名做進一步分類研究,并關注9歲以下年幼的未成年人的網絡使用情況,為父母或監護人提供家長教育計劃,以更好地指導年幼未成年人的上網活動。家庭教育計劃應該針對特定的年齡組,并為家長列出如何使得上網利益最大化而風險最小化的指導方法,包括共同使用,如一起閱讀電子書,與親戚在網上視頻聊天,為孩子提供一些網上互動和安全有趣的兒童活動項目,如何辨別壞消息,如何保護個人與家庭隱私等。

2.建構對未成年人新媒體運用的有效監督機制

應推出相關的未成年人專屬手機、手機上網限時應用、成年人社會交往專門的手機應用等。學校適當地開設或者舉辦未成年人合理上網、正確上網的講座,提高未成年人對于網絡信息的篩選能力。

3.形成良好健康的網絡環境,構建綜合治理體系

在家庭方面,父母要客觀認識到,網路在未成年人生活中的重要意義,并全面認識網絡,提高自身的網絡技術,對于孩子的網絡運用提供有效、科學的指導,幫助孩子正確利用互聯網,并教會孩子如何甄別信息以及避免網絡風險。

在學校方面,要重視對未成年人的媒介素養教育和網絡安全知識教育,幫助其強化網絡安全認識,學會對網絡內容進行有效的篩選閱讀;強化網絡責任感,杜絕惡意利用網絡對他人和社會造成傷害;開設屬于學校或者班級的公告號或者公共主頁,讓社會交往和網絡行為發生在可控制的范圍之內。

在社會方面,設立網絡行為規范,完善相關的法律條文,規范和指導人們的上網行為;設立未成年人專屬網站,增加一些互動性的平臺,增加版面的活潑度,以此提升未成年人的關注度和參與度;也可以通過學校推薦、家長推薦、媒體推薦的方式,使專屬網站進入未成年人網絡運用的視野。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!