2013,中國科技的“腳印”-中國教育(圖)

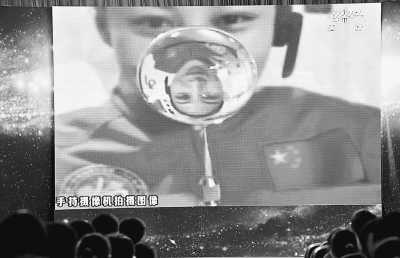

我國首次太空授課中,航天員王亞平的倒像映在水球中。照片為新華社發

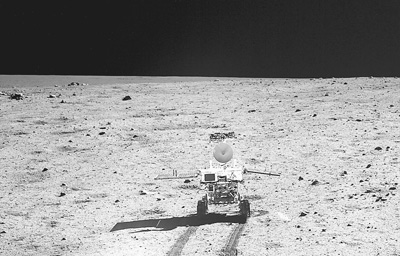

由嫦娥三號著陸器上的地形地貌相機拍攝的“玉兔號”月球車。照片為新華社發

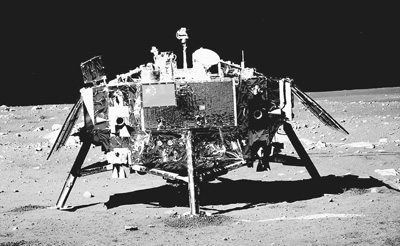

由月球車上的全景相機拍攝的嫦娥三號著陸器。照片為新華社發

中國南極科考隊隊員出征建設泰山站。照片為新華社發

“80后”女博士唐立梅成為首位乘“蛟龍”號下深海的女科學家。照片為新華社發

三月實驗首次發現量子反常霍爾效應

3月15日,《科學》雜志在線發文,宣布薛其坤院士領銜的清華大學物理系和中科院物理所聯合組成的實驗團隊,從實驗上首次發現量子反常霍爾效應,并在評論文章中表示,中國科學家“證實了期待已久的量子反常霍爾效應的存在,這是量子霍爾家族的最后一位成員”。

凝聚態物理中,量子霍爾效應占據著極其重要的地位。整數量子霍爾效應和分數量子霍爾效應的實驗發現分別于1985年和1998年獲得諾貝爾物理學獎。從美國物理學家霍爾丹1988年提出可能存在不需要外磁場的量子霍爾效應,到我國科學家為這一預言畫上完美句號,中間經過了20多年。

量子霍爾反常效應最為美妙的地方主要有兩點:第一點,處于量子反常霍爾效應的電子與普通材料中的電子相比,就好像是在高速公路上行駛的汽車一樣,互不干擾,高速運行;第二點,量子反常霍爾效應的材料本身就是一個鐵磁體,因此不需要任何外加強磁場,就可以讓電子在高速公路上行駛。專家表示,“量子反常霍爾效應如果能夠在我們的日常生活中得到應用,那么將很有可能開啟新一輪的科技革命。”

■評點

為了尋找和驗證這一效應,薛其坤團隊整整花了4年時間,測量了1000多個樣品。“我們測量了1000塊樣品,前面999塊都沒有成功。所以我們經歷了999次失敗都沒有放棄,才換得了最后一塊的成功。”薛其坤說,“為什么我們能如此堅強?因為我們并沒有把失敗當成失敗,而只是把它當成一次難得的總結經驗、發現問題,并解決問題的機會。只有這樣才能不斷提高,不斷進步,最終達到我們的目標。”

做科學研究和任何其他創新工作,沒有誰能隨隨便便成功,不怕失敗,不輕言放棄,持之以恒才是王道。

六月 蛟龍帶科學家成功下潛

“蛟龍”號首個試驗性應用航次于6月10日起航,來自20多家單位的120多名科考隊員乘“向陽紅09”船在南海蛟龍冷泉區、蛟龍海山區,東北太平洋多金屬結核勘探合同區和西北太平洋采薇海山、采杞海山區,開展了3個航段21個潛次的下潛作業和38個站位的常規調查。

這個航次是“蛟龍”號最久的一次“遠征”,實現了“蛟龍”號從海試走向科學應用的跨越,歷時110余天。

用于科學目的的“蛟龍”號下潛,取得了豐碩的科考成果,獲得了大量有助于揭開深海之謎的素材和樣品,并顯示出“蛟龍”號初步具備了科學應用的條件,為其真正轉入常規化業務運行奠定了很好的基礎。此外,4500米系列的載人潛水器也正在研制之中。

■評點

時隔一年,在去年7000米下潛成功的基礎上,“蛟龍”深入南海,遠赴太平洋,深度對這條能縱橫世界99%海底的中國“蛟龍”來說已不在話下,考驗它的,在于能否真正帶科學家下潛,為科學服務,這是蛟龍號的使命也是重任。首次搭載科學家下潛,首次搭載女科學家下潛……小小2.1米內徑的“蛟龍”,卻承載著中國深海探險和科學研究的雄心。

這一回為科學下潛, “蛟龍”表現良好,也進一步證明其能力,未來要廣泛應用,而且計劃邀請別國海洋科學家,共同下潛開展海洋合作研究。在“蛟龍”成功應用的基礎上,一系列的“小蛟龍”也正在等待早日下水,馳騁深海,為人類早日揭開深海奧秘而潛。

六月 神舟十號實現應用飛行

6月11日,神舟十號載人飛船在酒泉衛星發射中心發射升空,并分別于13日和23日,成功與天宮一號目標飛行器實現自動和手控交會對接。這次神舟十號在軌飛行15天,是中國迄今為止最長的太空飛行。

同時,與此前神一到神九任務以突破關鍵技術為主要目的的試驗性飛行不同,本次神舟十號任務是應用型飛行,為天宮一號在軌運營提供人員和物資往返運輸服務。神十任務期間,還成功完成了繞飛交會試驗,驗證航天器繞飛及多方位交會技術,為2020年前后建成空間站積累經驗。

執行神十任務的飛行員仍然是新老搭配、男女組合,除了完成科學實驗、在軌維修等日常工作外,他們還合力奉上了一節生動有趣的太空實驗課,帶領全國的中小學生領略奇妙太空世界。

■評點

從試驗飛行到應用飛行,意味著中國的天地往返運輸系統從試運行轉到正式開通。對于從不缺少浪漫情懷的中國人來說,騰云駕霧的飛天夢實現之后,寄居天宮的夢想也越來越近:更換地板、更換密封圈,這是中國人在裝修太空的“家”;天地同步作息,騎“自行車”,上網看片,雙向視頻,在另一個漂浮行走的家里我們也能生活自如;自動交會對接、手動交會對接……每一次我們對飛向太空之家的路途都更加篤定。更令人期待的是,一堂全程直播的太空實驗課會點燃多少孩子的太空夢想?再過幾十年,他們可能會建起更多太空家園。更多的中國人明白,我們為什么要不遺余力地探索宇宙——除了滿足瑰麗想象,未來應對饑餓、疾病、污染這些生存大問題的答案,我們都可以在飛天途中尋找。

七月 小分子化合物誘導體細胞重編程為多潛能干細胞成果發表

經過整整5年攻關,北京大學鄧宏魁教授和趙揚博士帶領的干細胞再生醫學研究團隊,用小分子化合物誘導體細胞重編程為多潛能干細胞獲得成功。也就是說,研究人員使用4個小分子化合物的組合,就把成年鼠身上已經長成的表皮細胞成功逆轉為生命起點的“全能干細胞”。

這一生命科學領域革命性研究成果得到國際學術界的高度重視,國際學術權威雜志《科學》(科學快訊)于美國時間7月18日發表了這一研究成果。1997年克隆羊多莉的誕生,意味著體細胞可以回到生命的初始狀態,也就是具有了逆生長的可能。然而,以多莉羊為代表的第一代克隆技術,需要借助卵母細胞來獲得干細胞,這樣會帶來倫理問題,而第二代轉基因技術使用病毒誘導,存在著安全的風險。

鄧宏魁團隊這個新方法擺脫了以往技術手段對于卵母細胞和外源基因的依賴,避免了破壞胚胎或基因突變風險等。這項成果提供了更加簡單和安全有效的方式來重新賦予成體細胞 “多潛能性”,實現體細胞直接變成胚胎干細胞,這為未來細胞治療及人造器官提供了理想的細胞來源,為未來研發人造器官和攻克癌癥等重大疾病提供了新的途徑。

■評點

很多時候,人們往往對看上去很美的事物望而卻步,要么不相信,要么沒自信。鄧宏魁團隊的成功恰恰證明了看上去很美并非遙不可及。

5年前,利用小分子化合物恢復細胞“多潛能性”是國際生物學界的熱門話題,但絕大部分人都認為,這不過只是一個看上去很美的設想。鄧宏魁卻相信,“這是一個很有前景的領域,只要我國與國際同步開展研究,一定可以做出領先世界的成果。”

最終,通過5年努力,鄧宏魁團隊將這個美麗的設想最終變成了現實。在攀登科研高峰的道路上,需要更多有實力的科學家像他們一樣敢于相信,勇于挑戰,不怕失敗,才能有所突破!

十一月 南極科考隊啟程前往南極建設泰山站

11月7日,中國第三十次南極科學考察隊啟程前往南極,此次南極科考的重中之重,是在南極建立我國第四個科學考察站——中國南極泰山站。

即將新建的泰山站位于我國中山站與昆侖站之間的伊麗莎白公主地,距離中山站約520公里,海拔高度約2621米,是一座南極內陸考察的度夏站,今后不僅將成為我國昆侖站科學考察的前沿支撐,還將成為南極格羅夫山考察的重要支撐平臺,進一步拓展我國南極考察的領域和范圍。

據悉,中國第三十次南極科學考察隊中的20名泰山站隊員,經過一周的艱苦跋涉,于當地時間12月24日晚8時順利到達預定建站地點,人員和設備均處于良好狀態,泰山站工程建設正式展開。按計劃,2014年年初,這些隊員最終將使泰山站牢固地矗立在1900米厚的南極冰蓋之上。

■評點

南極泰山站的建設,將是我國極地科學考察史上又一個里程碑。泰山站是一座可滿足20人度夏考察、生活的內陸夏季考察站,它的區域位置十分重要。從1984年開展南極科學考察以來,我國已在南極建立了長城站、中山站、昆侖站三個站。長城站和中山站是常年科學考察站,長城站在西南極喬治王島,不在南極大陸,中山站是在南極大陸邊緣的東南極丘陵地區。昆侖站也是度夏科學考察站,位于南極內陸冰蓋的最高點冰穹A地區,是南極海拔最高的一座科學考察站。

泰山站的位置正好位于中山站與昆侖站中間,可以為昆侖站的科學考察提供后勤保障支撐,同時作為內陸站,將進一步推動我國南極考察從南極大陸邊緣地區向南極大陸腹地挺進,揭開更多藏在南極內陸深處的科學之謎。

十二月 嫦娥三號成功登月

12月2日1時30分,嫦娥三號探測器在西昌衛星發射中心成功升空,展開奔月之旅。12月14日21時11分,嫦娥三號在月球正面的虹灣以東地區成功著陸。12月15日4時35分,嫦娥三號著陸器與巡視器分離,“玉兔號”巡視器順利駛抵月球表面。12月15日23時35分,巡視器、著陸器順利完成互拍,圖像清晰,“玉兔號”月球車上的五星紅旗出現在著陸器拍攝的畫面中,嫦娥三號任務圓滿成功。

此次探月任務,實現了我國航天器首次在地外天體軟著陸和巡視勘察,創造人類月球探測史的幾項“首次”:在國際上首次利用測月雷達實測月壤厚度和月殼巖石結構;首次開展日地空間和太陽系外天體的月基甚低頻射電干涉觀測等研究;首次進行月基光學天文觀測,研究太陽系外行星系統、星震和活動星系核……也標志著我國探月工程“繞、落、回”第二步戰略目標取得全面勝利,至此,中國也成為繼蘇聯、美國之后第三個獨立自主實現地外天體軟著陸的國家。

■評點

嫦娥落月,玉兔巡月。美麗的神話在這一刻變為現實,“中國創造”在月球上留下自己深深的足印。

從著陸器到巡視器,到實驗設施實驗方法,嫦娥三號探測器新研技術和產品比例高達80%,在中國航天器研究歷史上前所未有,這段奔月之旅也因此充滿風險和挑戰。“登月先鋒”勇氣可嘉的背后是中國日益精湛和強大的航天科技技術的有力支撐,是無數航天人十年如一日默默奉獻和積淀后的“一飛沖天”。

無論從探月工程角度,從中國航天整體發展戰略來看,還是從人類深空探測的發展來看,嫦娥三號月面軟著陸都具有里程碑意義。

通過這次任務,嫦娥三號將獲得月球第一手資料,取得一批重要成果,為人類認識月球、和平利用太空作出中國人應有的貢獻。同時,中國高水平的航天科技有利于提升整體科技水平,加快實現從“中國制造”到“中國創造”的轉變。

十二月 TD—LTE 4G牌照發放

12月4日,備受關注的4G牌照低調發放。按照《電信業務經營許可管理辦法》,工信部對企業申請進行審核,于12月4日向中國移動通信集團公司、中國電信集團公司和中國聯合網絡通信集團有限公司頒發“LTE/第四代數字蜂窩移動通信業務(TD—LTE)”經營許可。

在TD—LTE牌照發放后,工信部將根據企業申請,依據相關法定程序,批準相關企業開展LTE FDD網絡技術試驗,系統驗證兩種制式混合組網的發展模式,并將在條件成熟后,發放LTE FDD牌照。目前,全球已有10個4G商用雙模網絡。

■評點

對4G的期待,似乎比當年等待3G更猛烈了些。大概是用戶嘗到了3G的甜頭,同時又有太多的移動互聯網應用和需求等待著4G的速度和容量來滿足。而3G的頗有些不太“給力”,也使用戶希望能夠趕緊升級,真正享受到移動時代的樂趣。

4G時代的正式出發,在帶來預見中的便利和快捷之外,給未來提供了太多的想象空間。尤其是對移動互聯網的發展來說,由于信息高速公路基礎設施的又一次更新乃至換代,信息消費的需求噴涌而來,新的“運載工具”可能會應運而生。無論是產品類型的“運載工具”,還是服務類型的“運載工具”,在4G的催生下,很可能產生新的“工具”形態,從而打破傳統互聯網延續下來的業界格局,出現新的具有創造力的互聯網服務提供者。

十二月 中科院、工程院新增選院士104名

12月19日,兩年一次的兩院院士增選結果發布。中科院新增選院士53名,中國工程院新增選院士51名。

中科院的53名新院士,平均年齡54歲,其中60歲及60歲以下的占85%。公告顯示,年齡最小的45歲,是中國科技大學的謝毅。經過此次增選,中國科學院院士總人數為750名。

中國工程院新增選的51名新院士中,年齡最大的是“蛟龍”號總設計師、77歲的船舶設計制造專家徐芑南,最小的年齡48歲。平均年齡56.9歲,60歲及60歲以下的42人,占82.4%。至此中國工程院院士總數達到807人。

■評點

兩院院士隊伍的擴大和進一步年輕化,是國家創新實力進一步增強的體現。院士稱號是我國科學家和工程技術專家所能獲得的最高終身學術榮譽。

最近幾年,本屬學術圈內的院士增選,變成了全社會關注的熱點,主要是由于在院士評選過程中,出現了助選、賄選的不良風氣,在少數院士身上或者領銜的科研項目中,存在學術不端乃至學術腐敗的問題。對社會公眾來說,院士很“高”,不端行為太“低”,兩者反差太大,令人好奇,也使人不解。

公允的說,大部分院士,稱得上“德藝雙馨”,學風嚴謹、為人正直。少數院士身上出現的問題,和院士增選中的少數不良風氣,有些是個人主觀原因,也有一部分是院士受所在單位之托不得已而為之。

因此,建立院士“雙退”制度,讓“害群之馬”退出,讓實在難以繼續耕耘在科研一線的院士“退休”,防止有些單位“扯虎皮拉大旗”,是院士制度改革的應有之義。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!