8月1日,浙江海洋大學東海科學技術學院大學生“學習新思想,奮進新時代”實踐宣講團走訪中國京杭大運河博物館,為了更好地去了解京杭大運河的發展歷程以及其在歷史中的地位和作用,并在此次走訪過程中尋找一些有關宣講的元素。

游歷史展館 感時代精神

實踐團隊在來到中國京杭大運河博物館前做了相關攻略,了解到博物館大體分為序廳和“大運河的開鑿與變遷”、“大運河的利用”、“運河畔的城市”和“運河文化”四個展廳,這也對我們到現場提供了參觀路線,同時查閱了有關大運河歷史的資料,可以將在博物館里看到的畫面置于歷史大背景下,真正設身處地地感受前人的智慧、體驗屬于那時的風土人情。

進入展館,一組運河開鑿者的單色群雕映入眼簾,把他們拿著鋤頭、背著沙袋的形象展現的活靈活現,仿佛眉眼間都在用力。讓我們深刻的感受到為開鑿大運河,前人們所付出的智慧與汗水,再設身處地的想一想,對先輩們由衷產生了佩服感。據了解,在展廳里還陳列著一把考古出土的春秋戰國時期的青銅戈,終于有機會一睹它的真容。

最讓人印象深刻的當屬第三展廳了用縮微模型做出來的大運河,在地上閃閃發光,近看還可以觀察到運河兩岸的城市景象,這讓我莫名的聯想到了“工匠精神”,設計者是利用了怎樣的技術,才可以將這些“小人物”展現的惟妙惟肖,在那里,更讓人眼前一亮的是“模擬運河之旅船艙”,在里面可以觀看到實景拍攝的大運河沿途風光,給人一種身臨其境的感覺,我仿佛在暢游大運河。“現代科技的發展仿佛讓曾經的一切都活了起來,換一種方式將歷史保存。”隊員徐昊達不禁感嘆道。整個場館的走訪,讓團隊成員感受到了古代人民的吃苦耐勞精神以及創造精神,這也是我們宣講團隊可以帶入到我們之后的實踐中去的。

邁出一小步 成就一大步

場館里的游客沒有昔日那樣多,隊員們一直尋找著機會,可以為前來參觀的游客做一段講說,來練練自己的膽量,以及臨場發揮能力,我認為這也是作為宣講團成員應該具備的最基礎的本領,“河道便利了航運,卻造成了兩岸交通的阻隔。人們在蜿蜒千里的京杭大運河上架設了千百座橋梁溝通兩岸交往。這些千姿百態的橋梁仿佛是一座橋梁博物館,成為運河沿線一道最優美的景觀。”一名隊員的講解,成功的引起了其他游客的注意,并駐足觀望。隊員微微顫動的聲線,也藏不住她的喜悅,我們邁出了第一步,這對我們來說也是非常關鍵的一步。也讓之后的整段“旅程”充滿了動力。

“冬去春來,冰雪消融后,運河漕運繁忙起來,直到……”站在注釋牌前,正入迷地觀察著陳列在櫥窗里人像的小朋友引起了我們隊員的注意,“姐姐,你知道開漕節嗎?”“姐姐知道一些,和你分享吧,運河開漕節呢,始于明代,源于祭壩祭祀吳仲等人……”隊長斯園園便向小朋友講解起來,“謝謝姐姐,下次回學校,我也要和小伙伴分享。”沒想到先前了解的資料在這個時候派上了用場。這讓我也明白,機會是留給有準備的人,只有準備好了,才可以臨危不懼。

總結經驗 展望未來

此次與游客們的相遇,其實也讓我意識到我們曾經“大班化”的宣講方式太過于拘泥化,現如今疫情防控的嚴峻形勢下,這種模式更不可取,我們應該更多的去開展“分散化、互動式、有特色、接地氣”的宣講交流,這時某些新思路便在我的腦海里打轉,是否可以開展線上宣講?是否可以與街坊鄰居宣講?是否可以給親朋好友宣講?這樣既減少了人員大量的聚集,也可以達到一定的宣講效果,而且如果是面對熟悉的人,我們大可以用平常的交流方式,在對話中進行某些內容的滲透。

不負美景,不虛此行。通過此次走訪,我們既領略到了屬于那個時代的勞動人民的智慧以及付出的汗水,也讓我們燃起了青春與發揚這種精神的決心。重要的是我們收集到了有關宣講的素材,可以將一些資料變得更加通俗易懂,讓身邊更多的人可以了解到有關京杭大運河的故事,也為我們提供了某些新型的宣講模式,這是我們在之后的宣講工作中要去思考并實現的一方面。相信經過不斷的實踐走訪,不斷的開拓創新,我們可以用更好的方式,普及更多的人通過宣講的方式掌握新的知識。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

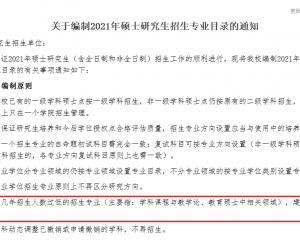

【考研快訊】這所大學多專業停招!2020-07-14

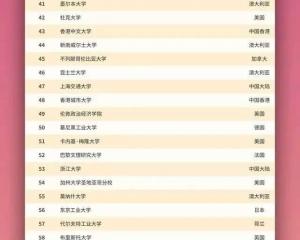

【考研快訊】這所大學多專業停招!2020-07-14 2021QS世界大學排名發布!41所中國內地高校上榜!2020-06-17

2021QS世界大學排名發布!41所中國內地高校上榜!2020-06-17 天津大學2021級研究生招生夏令營2020-06-17

天津大學2021級研究生招生夏令營2020-06-17 南京財經大學研究生院黨支部與會計學院會計學師生黨支部開展黨建共建2020-06-16

南京財經大學研究生院黨支部與會計學院會計學師生黨支部開展黨建共建2020-06-16 2020高考科普系列來了:國立大學與公立大學的區別2020-06-01

2020高考科普系列來了:國立大學與公立大學的區別2020-06-01