無論是千萬富翁還是赤手空拳的窮小子,只要向公司注冊處繳納不到2000元并出示身份證,最快6天后,新就可以開張;賺來的錢,大部分可以放進自己口袋里,因為除了16.5%的利得稅外,這里再沒有任何眼花繚亂的稅種。不擅應酬?這也并無大礙,與政府官員交往過密,反倒可能引來麻煩。

這就是香港的經商環境——對那些躊躇滿志的創業者來說,堪稱一種享受。

香港在全球范圍內都被視為最具競爭力的經濟體。依據國際商會公布的“市場開放指數”排名,這里被譽為世界上最開放的市場。

連續十幾年被評為世界最自由經濟體后,香港獲得評選發起者美國傳統基金會這樣的評價:一個沒有貿易障礙的免稅港,政府在經濟方面干預很少,金融與銀行業限制很少,薪酬與價格干預很少,產權觀念牢固,維持低程度的規管,非常規市場活動很少,一個積極不干預的自由市場。

“積極不干預”,正是幾十年來這座城市一以貫之的經濟理念。上世紀70年代,港英政府時期的財政司司長夏鼎基最早提出了這一口號。英國權威雜志《經濟學人》曾這樣描述當時的香港:“一個在香港開店的商人會發現這里的稅負低……有一個放下架子鼓勵他盡其所能的政府。他會幸運地發現這里沒有政治。”

已故諾貝爾經濟學獎得主弗里德曼在考察香港后曾驚呼,這里的官員“沒有花他人的錢和插手他人的事的本能”。他將香港過去幾十年的經驗視為“良好經濟政策的持久樣板”。

但香港還有另一個重要的面相。夏鼎基在經濟領域推行“積極不干預”的同時,時任香港總督麥理浩則在公共服務領域下了大力氣,第一次建立了基本福利體系,并推動了九年免費教育、十年公屋建設。

時至今日,這種政府“有所為有所不為”的市場經濟哲學仍然隨處可見。

一些時候,政府會躲在市場后面。香港企業平均每年只需要繳納3次稅款,處理稅務的平均時間只有80個小時,遠遠低于東亞和太平洋地區的平均值215個小時;無論是本地資本還是外來資本,均可平等進入各個行業進行投資而無需獲得政府批準;香港商界的行業協會往往是民間發起成立,沒有任何政府撥款。

另一些時候,政府則會擋在企業前面。2008年國際金融危機時,香港特區政府專門針對中小企業推出了1000億港元的政府擔保計劃。計劃的核心是,如果銀行借款給中小企業出現壞賬,特區政府愿意承擔80%的虧損。最終,許多中小企業因政府擔保拿到了銀行,順利渡過危機。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

全是干貨!@高校畢業生 ,多地最新就業創業政策了解一下2020-06-03

全是干貨!@高校畢業生 ,多地最新就業創業政策了解一下2020-06-03 打造一流海洋科技標桿園區 啟迪中海科技園落戶廣州2016-10-28

打造一流海洋科技標桿園區 啟迪中海科技園落戶廣州2016-10-28 國務院發《決定》47項資格證取消 持續降低就業創業門檻2016-10-28

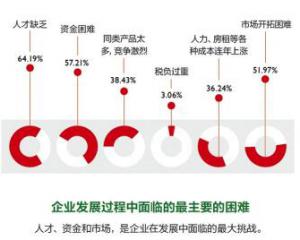

國務院發《決定》47項資格證取消 持續降低就業創業門檻2016-10-28 缺資金、缺技術、缺經驗、缺人!創業路上的多重障礙該如何跨越?2016-10-28

缺資金、缺技術、缺經驗、缺人!創業路上的多重障礙該如何跨越?2016-10-28 小米生態鏈借道花花草草潛伏現代農業?2016-10-28

小米生態鏈借道花花草草潛伏現代農業?2016-10-28