【高教】做強專業“激活”課堂 ——杭電深化人才培養改革側記(圖)

感謝你關注浙江教育報官方微信!如果你尚未關注,

梁曉宇雖然剛從杭州電子科技大學畢業,卻已是一家初創公司老板,公司不久前拿到了300萬元的天使投資。梁曉宇把自己的“初步成功”歸結為杭電特有的人才培養模式: “我雖學的是英語專業,但學校實施‘英語+外貿’的專業復合培養模式,前兩年在外國語學院接受英語專業教育,后兩年進入經濟學院接受外貿專業教育。我的思維方式和視野更加開闊,對創業幫助很大。”

記者了解到,除了“英語+外貿”,杭電還有“計算機科學與技術+會計”“數學與應用數學+金融學”等復合專業。這是該校近年來大力深化人才培養改革的縮影。

有減有加,讓專業“火”起來

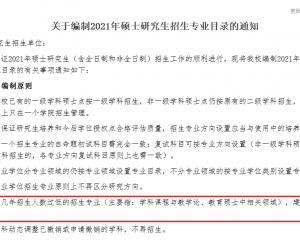

鑒于一些專業或者本身不夠強,或者在社會上適應度不夠,杭電從2013年開始優化專業配置。對平均轉專業率、教師人均績效、就業創業等情況進行綜合考量,得分偏低的專業第一年出示黃牌,第二年出紅牌警示,沒有改善的“下線停招”。據杭電教務處處長徐江榮介紹,學校已經讓連續得紅牌的包裝工程、印刷工程專業停止招生。 “社會需求和接受度是一把大尺子,專業設置和人才培養不能閉門造車,要圍繞社會需求來,該減的要減。”記者了解到,該校計劃5年內持續進行“精準性的減法”,全校專業數減少20個左右,到2020年保持35~40個高質量的本科專業數。

杭電校長薛安克表示,專業數量做“減法”,是為了把專業做強。考慮到學校在信息、管理上的特色、特長,學校推動相關學院、專業之間的交叉融合,促進教學資源的優化配置和合理調配,各種復合專業應運而生。

梁曉宇很自豪,他學的“英語+外貿”專業既有知識結構上的復合多元性,又有專業口徑大的優越性,等于是拿了英語和外貿專業兩個文憑。徐江榮拿“計算機科學與技術+會計”專業舉例說:學生入學時是計算機科學與技術專業,畢業時則多拿了會計專業文憑,而且兩個專業的教學是無縫對接、互為補充,所以復合型專業在招生和就業時“異常火爆”。

以人為本,讓專業“動”起來

在薛安克看來,學生專業能力強不強,除了看學校專業建設本身,還要看專業與學生“有多匹配”。為此,學校本著“以人為本”的原則,在加強“專業與學生契合度”“深化學生對專業認識”上進行改革。

通信工程專業大三學生代輝,對學校的“放開轉專業”政策很感激。他入學時的專業是信息與計算科學,但興趣不大。幸運的是,沒花多大功夫,代輝在大一第一學期就轉了學院、換了專業,以后每學期都拿到了獎學金。

在杭電受益這項政策紅利的學生很多。該校規定,一至三年級,每學期每個專業提供已有專業學生總數8%上限的比例用于接收轉專業學生。一年級所有學生可申請在全校范圍內選擇專業或學科大類,二年級所有學生可申請在同一學科門類中選擇專業,三年級所有學生可申請在本學院內同一個二級類中選擇專業;在校期間,每名學生有6次轉專業的機會。“如此力度與規模,在全國都屬罕見,目的只有一個,讓學生能學到最適合的專業。”杭電法規處處長賀武華說。

為提高學生自主學習發展的能力,給學生提供良好的大學學習開端,學校還從2013年開始開設學科導論課。 “讓學生一入學即獲得大學科背景中自主學習發展的導航系統,強化學科專業知識的內在理路與學習啟蒙,重構‘從森林到樹木’的知識進入路徑。”徐江榮說,學科導論課解決了學生“為什么而學”“學什么”“怎么學”等基本問題,也讓學生轉專業時更加理性。這兩年該校新生轉專業的數量也在減少,從當初的每年600余人減少到400余人,“學生對專業背景更加了解,學生和專業的契合度更高了”。

創新工具,讓課堂“活”起來

“在實施專業層面結構性改革的同時,也要進行課堂上的革新。”薛安克說。

該校重視信息工具技術與課程教學的深度融合,致力把課堂“激活”。目前,已建立起集“一批教育信息平臺、一批翻轉課堂課程、一個互聯互通的課堂互動系統”為一體的智慧課堂教學體系。

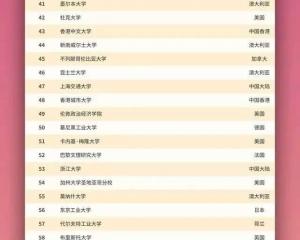

計算機學院教師韓建平是學校智慧課堂的開拓者和“集大成者”。自從2013年開始進行智慧課堂教學,他的課堂儼然成了“最受學生歡迎的課堂”,幾乎沒有學生曠課,學生考試掛科率屢創新低。韓建平還特地做了課堂成效測試分析:“第一輪時帶了同年級同起點的兩個班,一個班采用傳統課堂教學模式,另一個班采用智慧課堂教學,發現后者的課堂成效高出前者15%以上。”目前,該校使用Hclick(杭電自主開發的智慧課堂系統)的課程總門數是456門,教師225人,學生總人次數達4.14萬。

“社會上大學生就業難與一些用人單位招不到人的結構性矛盾一直存在,作為第一批5所省重點建設高校之一,杭電有責任、有動力大力推進人才培養深化改革,在專業設置、專業契合度、課堂教學等方面更加緊密對接社會和學生需求,實現人才培養優化升級。”薛安克如是說。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!