高考志愿誰的選擇,誰的心愿?(圖)

“50后”、“60后”們,你干涉孩子的高考志愿了嗎?“70后”、“80后”們,還記得當年的專業怎么選的嗎?“90后”們,你報志愿的過程順利嗎?每年一度的高考志愿填報,是跟隨興趣,還是依順現實?

2015年夏季高考錄取工作已陸續開展,無數年輕的面龐將奔赴全國各地開始全新的大學生活。

“你現在流的汗和淚,都是當年選專業時腦子進的水”——網上的玩笑話,印證了“七分考,三分報”這條高考志愿填報的“古訓”。專業很重要,但很多人志愿的選擇,往往只是一念之間;而所謂的專業,也并不就意味著一個人將要從事一生的職業。

前半段考學生后半段考家長

王維偉說,她的高考記憶分為兩個階段:一個是考試那三天,一個是報志愿的一周。兩個階段同樣煎熬。

盡管已經上大四,王維偉還清晰記得3年前自己填報志愿“焦頭爛額”的過程:一本厚厚的“高考志愿填報指南”,全家堪稱不眠不休地翻了整整一個星期;父母花1000多元專門報了志愿填報指導講座;一家人打了近百個電話給老師、同學、同事、同事家考上大學的孩子……匯總了無數越聽越沒主張的建議。微妙的分數段、專家的分析、學長的經驗、祖父母輩的意見……多種因素糾結之下,最初確定的“不離開山東”、“學金融類專業”、“專業比學校更重要”三原則被悉數推翻,最后一天的下午3點半、離截止時間還有一刻鐘,終于選定了中國勞動關系學院人力資源管理系。

報志愿有多重要?看看行情就知道。眼下不僅有門票不菲的各種各樣的專家指導講座,還有動輒數千元的志愿填報軟件,各類教育網站都推出志愿填報模擬參考系統。甚至還出現了不少針對志愿選擇而設的騙局。

記者隨機加入了幾個高考志愿填報家長QQ群,每個群里都是一片抱怨、焦慮、猶豫的聲音以及患得患失的心態。當然最多的是家長與孩子在選擇上的沖突。

“錦錦1965”說:“當年我學醫被坑了一輩子,孩子堅決不能再重蹈覆轍!”

“大愛無言”更為煩惱:“孩子非要學影視制作,都要跟我斷絕母女關系了!”

“剛過二本線三分,不敢報‘國字頭’的學校”、“報高了怕不保險,報低了又怕吃虧”……

“18歲美妞的媽”則感嘆:“高考就是前半段考學生、后半段考家長”、“報志愿就是在拼運氣,現在的心態跟賭博投機差不多!”

的確,高考志愿,看似只是選擇一所學校、一個專業,卻有可能決定你今后生活的城市、一生從事的職業。因此家有一名高考生,填報志愿時往往是父母、祖父母、外祖父母,甚至還有七姑八姨齊上陣,一個志愿折騰全家人!

是跟隨興趣還是依順現實?

心理學家說:“選擇永遠是痛苦的”。志愿,首先應該是學生自己的意愿和選擇。但現實中,由于人生經驗與社會認知的缺乏,學生面對上百所學校、幾十個專業時難免一頭霧水。孩子遲疑,家長就該上陣了。“金融系好,以后進投行、搞融資,錢途無量”;“計算機好,現在到處都是‘互聯網+,工作好找;“還是文史哲保險,將來當個公務員,終究不吃虧”……過來人都有一種感悟,高考除了對學生很重要,還有一部分屬于“家庭和學校的榮譽”。于是,功利導向影響著許多家長的思維。

選專業時,考慮畢業后就業的難易、工資起點的高低、未來前景的好壞,當然無可厚非。但興趣無疑是最好的學習動力。印度寶萊塢電影《三個傻瓜》中,蘭徹說:“知道我為什么第一名嗎?因為我熱愛機械,工程學就是我的興趣所在。你的興趣是攝影,跟工程學說拜拜,跟攝影業結婚,發揮你的才能!如果邁克爾·杰克遜的爸爸硬逼他成為拳擊手,拳王阿里的爸爸非要他去唱歌,想想后果多可怕?”

所以,專家建議,在選專業的時候,最好問問自己:你想成為一個怎樣的人?你想擁有怎樣的生活?未來當工作受挫時,如果這條路是你內心的選擇,你會更容易讓自己平靜下來繼續堅持;但如果僅僅是功利的驅使,遇到挫折時,產生的往往更多是埋怨與后悔。

而且,時勢變化這么快,任何一個專業都可能迅速“扭虧為盈”或從熱到冷。動畫專業,從幾年前的香餑餑變成了現在的苦菜花;而很多人都沒聽說過的手游開發專業,現在本科畢業工作首年薪酬就能達到30萬。

易中天曾經為了女兒的高考志愿花費一年時間進行調研,他總結出志愿填報四原則:第一是興趣原則,選感興趣的專業;第二是優勢原則,選最能體現自己的優勢的專業;第三是創造原則,這個專業畢業以后從事的工作應該是具有創造性的,而不是做簡單重復的勞動;第四是利益原則,這個專業最好還是能掙錢的。“因興趣而有動力,因優勢而有能力,因創造而有潛力,因利益創造收益”,這四個簡單明了的原則值得好好借鑒。

人生是場負重長跑專業不是一輩子

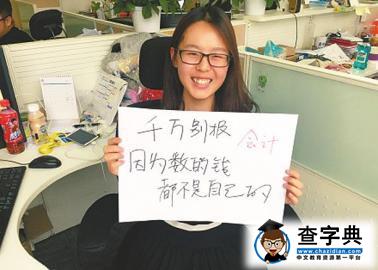

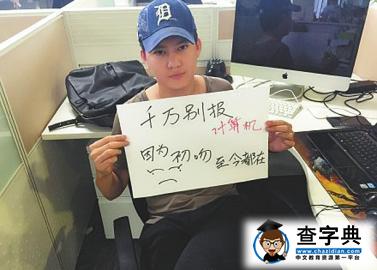

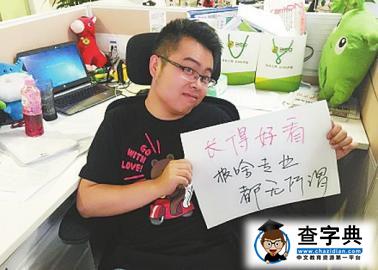

2015年高考結束后,某視頻網站做了一個專題:給高考生選擇填報志愿的一句忠告。來自學長學姐們的回答,每一句都是“多么痛的領悟”——

什么大學什么專業都不重要,男女比例才重要。

學校專業都不重要,江浙滬包郵才是王道。

讀什么大學選什么專業都不重要,反正早晚都會去做銷售。

在國內你考到哪里都不重要,因為這只能決定你在哪里玩手機而已。

必須了解報考學校宿舍是否有空調——這將直接影響到你大學四年生活的根本質量。

……

網絡上流傳諸多的“你以為你所學的專業是這樣的……其實是這樣的……”系列漫畫,也以更形象生動的方式,表達了所謂“專業”的理想與現實的差距。

在70后那里,報志愿選專業并沒有今天這么復雜。在某機關單位工作吳女士回憶,20世紀90年代初,大學只有一個本、專科之分,沒有今天的一本、二本、重點、“211”、“985”等這么復雜;而作為縣城的考生,當時全縣找不出幾個大學生,沒有人能提出有價值的建議,很多專業連聽都沒聽說過。“當年只覺得自己化學還不錯,就隨便填了個化學系。后來考了公務員,大學里學的那一套早都還給老師了”。“我們那代人很多都是懵懵懂懂就填報了志愿,現在很多人從事的職業都跟當年的專業無關,但大家也都做出了一定的成績。”

馬化騰的最初的理想是天文學;史玉柱當年學的是數學專業;李彥宏的第一志愿不是計算機而是信息管理,喜歡唱戲的他還曾考過陽泉晉劇團;張朝陽物理系畢業,潘石屹的專業是石油,王石是在蘭州鐵道學院讀的給排水;布拉德·皮特在密蘇里大學學的是新聞,但其實他最感興趣的是建筑設計——這一個個鮮活的例子告訴我們,人生是一場負重長跑,無需為功利放棄追求,也無需為暫時的犧牲而煩惱。高考志愿的選擇很重要,但也并不是唯一,關鍵還是要看未來的道路怎么走。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!